共有持分とは?相続した不動産の扱い方についても解説

相続によって不動産を複数人で所有する場合、「共有持分」の仕組みを正しく理解しておくことが大切です。

共有状態になると、各自の権利が限定されることがあり、単独でできる行為にも制約が生じます。

また、意見の不一致や管理の分担をめぐって、思わぬトラブルが発生するケースも少なくありません。

そこで今回は、共有持分の基本的な仕組みにくわえて、注意すべきポイントについても解説します。

共有持分とは

ここでは共有持分とはなにか、相続人が複数いた場合と所有権の割合について解説します。

複数名いる場合

相続で複数人が同じ不動産を受け継ぐと、各相続人は共有者となり、持分割合が登記で明示されます。

たとえば、妻が二分の一、子ども二人が四分の一ずつを取得するように、持分は法定相続分が基本です。

そして、共有物の売却や改築など、重要な処分は共有者全員の合意が前提となるため、単独で進めることはできません。

また、所在不明者や意見が割れる共有者がいると、手続きが停滞しやすいため、連絡網と意思決定ルールを早めに整えることが大切です。

共有者が三人以上いる場合には、議決方法をあらかじめ書面で取り決めておくと、緊急時でも行動しやすくなるでしょう。

実務においては、日常的な清掃や軽微な修繕などは、代表者を決めて対応する方法が多く採用されています。

なお、火災保険や地震保険の名義と負担割合も共有者間で合意しておかないと、保険金の受取で衝突することがあるので注意が必要です。

所有権の割合

共有持分割合は法定相続分が起点ですが、遺産分割協議で調整し、その結果を登記に反映させます。

そして、登記簿に記載された「〇分の〇」は、税負担や売却益の配分根拠となるため、誤記は後に大きな支障をきたすことになります。

また、共有者は自分の持分だけを第三者へ譲渡できるため、不意に見知らぬ共有者がくわわるリスクを念頭に、売却ルールを事前に取り決めておくと安心です。

さらに、持分売却を制限したい場合は、共有者間で優先購入権を定めた覚書を交わすと非常に有効です。

専門家に早期相談し、放置を避けることが、共有不動産を有効に活用するうえで欠かせません。

くわえて、持分調整は、贈与税や譲渡所得税に影響する場合があるため、税理士との連携も重要です。

なお、協議内容を書面化する際には、公正証書にしておくと将来的な衝突防止に役立ちます。

不動産の共有持分でできること

相続により不動産を共有する場合、各共有者の権利と行動範囲を理解することが重要です。

とくに、「保存行為」「管理行為」「変更行為(処分を含む重大な変更行為・民法252条3項)」の区別は、共有不動産の適切な管理とトラブル回避に不可欠です。

保存行為

共有者が単独でおこなえる保存行為は、共有不動産の現状を維持するための措置のことです。

具体的には、建物の修繕や雨漏り修理、不法占拠者の明渡請求や無権利者名義の抹消登記請求などが該当し、迅速な対応が不動産価値と共有者全体の利益を守ることにつながります。

とくに、雨漏りやシロアリ被害は放置すると修繕費が跳ね上がるため、迅速な判断が資産価値の維持につながります。

そして、費用を負担した共有者は、他の共有者に対して立替分の償還請求が可能です。

一方で、塀や屋根の補修費は、保存行為扱いで経費化できないため、注意が必要です。

管理行為

管理行為は、共有不動産の利用方針や短期賃貸などを決めるもので、持分の過半数による決議が必要です。

賃貸期間が長期に及ぶ場合は、変更行為に区分され全員一致が必要となるため、民法252条4項を確認しておきましょう。

また、過半数は人数ではなく持分割合で判断されるため、持分が六割の共有者一人が賛成することで可決されることもあります。

共有者が遠方に住んでいる場合には、オンライン会議や電子署名を使った決議が増えており、記録を残すことで後日のトラブルを避けることが可能です。

さらに、定期的なキャッシュフロー報告を共有すると、持分割合に応じた収益配分も透明化することができます。

くわえて、共有名義の口座を設けて修繕積立金を管理すると、費用負担の公平性を客観的に示すことができるでしょう。

処分行為

変更行為(処分行為)は、売却や解体など不動産の性質を変えるもので、共有者全員の同意が不可欠です。

所在不明者がいる場合は、不在者財産管理人の選任、所在不明共有者持分譲渡制度、失踪宣告などの手続きを経て対応できます。

いずれも家庭裁判所の許可や期間要件が絡むため、早期に専門家へ相談することが望まれるでしょう。

また、共有持分の集約により全員一致を得やすくする「持分買い取り」や「共有物買取請求」といったスキームも活用されています。

こうした取引では、時価評価をめぐる意見の対立が生じやすいので、不動産鑑定士の査定を参考にすることが推奨されます。

さらに、売却時には、譲渡所得税の負担割合も持分に応じて按分されるため、事前試算で思わぬ納税リスクを避けることが可能です。

なお、贈与税の非課税特例は期限が短いため、必ず早期確認をおこなう必要があるでしょう。

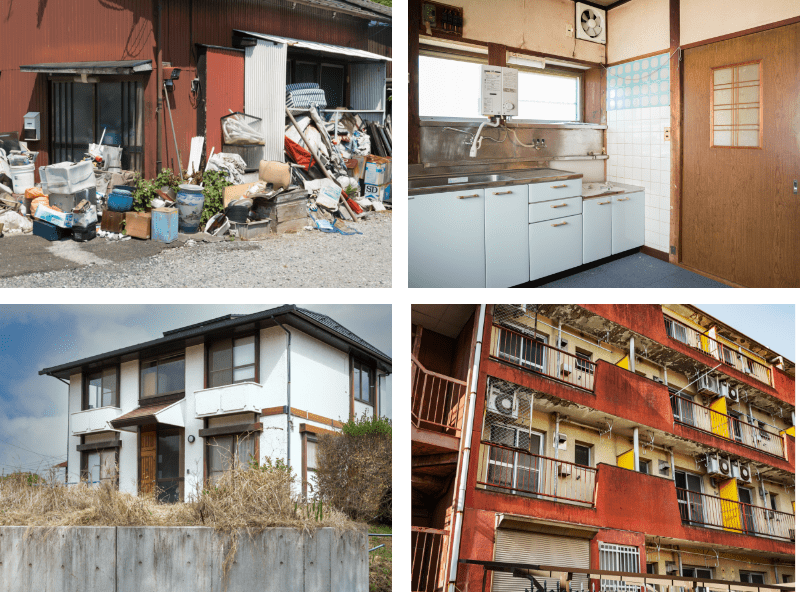

不動産の共有で起こりうるトラブル

不動産を共有する際には、複数の所有者が存在するため、様々なトラブルが発生する可能性があります。

とくに、相続による共有は、後々の問題の火種となることが少なくありません。

以下では、共有不動産における代表的なトラブルとその背景について詳しく解説いたします。

メガ共有

メガ共有は、相続登記を怠ったまま世代交代が続き、共有者が数十人規模に膨れ上がった状態を指します。

人数が増えるほど全員一致が困難となり、管理や処分が事実上不可能になるうえ、所在不明者の存在が問題を深刻化させます。

法務省などは、所有者不明土地の主要類型としてメガ共有地を挙げており、その解消には共有物分割請求など専門的な手続きが欠かせません。

近年は、相続人調査をAIで支援するサービスも登場し、戸籍収集の労力を軽減する取り組みが進んでいます。

とはいえ、戸籍の漏れや海外在住者など特殊ケースも多いため、専門家の総合的なサポートが不可欠です。

また、自治体が仲裁役となり、空き家再生事業への参画を提案するケースも増えています。

なお、メガ共有では、地役権設定でも全員一致が要件となり開発が止まる事例があります。

連絡が途絶えてしまう

共有者同士の連絡が途絶えると、全員一致が求められる売却手続きなどが進まず大きな障害となります。

所在不明者がいる場合は、不在者財産管理人の選任を家庭裁判所へ申し立てる方法がありますが、それには時間と費用がかかります。

LINEグループや共有ドライブで議事録を一元管理すると、時間差のあるやり取りでも、全員が意思決定の経緯を確認することが可能です。

くわえて、口頭合意に頼らず、必ず書面または電子データで合意事項を残すことが大切です。

共有物分割請求

共有物分割請求は、共有状態を解消するための制度で、方法は現物分割・代償分割・換価分割の三つに大別されます。

現物分割は土地を物理的に分け、代償分割は一人が取得して他の共有者に金銭で清算し、換価分割は売却代金を分配します。

合意形成が難しい場合でも、裁判所に申し立てることで解決可能ですが、手続きが専門的なものであるため、弁護士や司法書士に相談すると安心です。

また、裁判所は当事者の主張と土地の形状・価値を踏まえて最適な分割方法を選択するため、事前に複数案を想定しておくと交渉がスムーズになります。

さらに、手続きに要する期間は半年から一年程度が目安ですが、事実関係が複雑な場合には長期化する可能性も頭に入れておきましょう。

そして、弁護士費用は、事案の難易度や不動産の評価額で変動するため、見積もりを複数比較すると費用対効果を高められます。

まとめ

相続で発生する不動産の共有持分には、資産活用の自由度が高まる一方で、意思決定の難しさといったリスクも伴います。

しかし、共有者同士の関係性や将来的な方針を事前に確認・共有しておくことで、そういったトラブルを防ぎやすくなります。

状況に応じて共有を続けるか売却するかを判断し、正しい知識で円滑な相続対応を目指しましょう。

他社で断られた物件を売却するなら「スグウル」へ

売主様の事情では、現地に行くのも嫌だ、、といったお客様も多数いらっしゃいます。

様々な悩みを抱えている売主様によりそって対応いたします!

お客様の方で、荷物を片づけたり、解体をしたりお手間を取らせることはございません。

もし他社様で雨漏り、訳あり物件の買取で費用を請求された場合や買取金額に納得いかない場合は、当社にご相談ください。

請求費用の減額や買取金額UPをできる限り頑張ります!

あきらめて、お金を払う前に一度スグウルにご相談ください

人気のタグから記事を探す

人気のタグから記事を探す