空き家の相続放棄について!相続放棄後の管理責任や手放す方法も解説

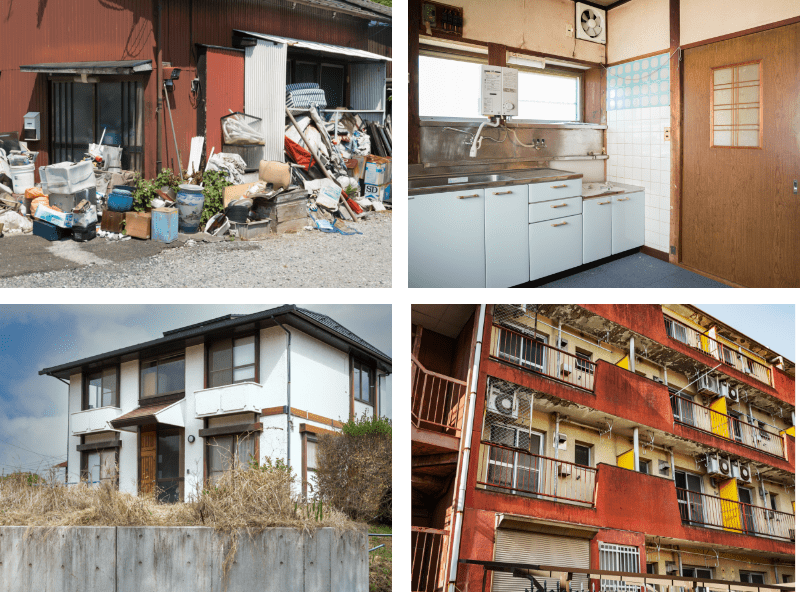

近年、人口減少や高齢化により全国的に空き家の増加が問題視されています。

親から相続した住宅の維持管理が難しく、相続放棄を考えているものの、どのような制度かがよくわからない方も少なくないでしょう。

そこで今回は、これから空き家を相続する方へ向けて、相続放棄とは何かにくわえて、放棄後の管理責任や相続放棄せずに空き家を手放す方法についても解説します。

空き家の相続放棄とは?

空き家を相続したくないと考えているのなら、相続放棄に関する基本ルールを押さえておくことが大切です。

まずは、相続放棄の概要について解説します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産であるすべての遺産を相続する権利を放棄することです。

通常、相続人は被相続人の財産や権利を受け継ぐ義務がありますが、相続放棄を選択するとその権利や義務を放棄できます。

なぜなら、相続放棄をすると、その方は最初から相続人でなかったものとみなされるためです。

相続放棄を選択する主な理由は、以下のとおりです。

・空き家の管理や維持が困難

・固定資産税などの負担を避けたい

・建物が老朽化し、解体費用が高額になる可能性がある

・ほかの相続人とトラブルを避けたい

ただし、空き家のみを選んで相続放棄はできず、すべての財産(現金・土地・負債など)を受け継ぐ権利を放棄する必要があります。

そのため、相続放棄をするかどうか迷ったときは、まず被相続人にどのような遺産があるのかを把握することが大切です。

相続放棄の期限と手続き

相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなったことを知ってから3か月以内(熟慮期間)におこなう必要があります。

相続放棄をおこなうための手続きの流れは、以下のとおりです。

・戸籍謄本・被相続人の除籍謄本・相続放棄申述書など必要書類を用意

・管轄の家庭裁判所へ申請書を提出

・家庭裁判所の審査を受ける

・家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く

3か月の期限を過ぎると自動的に相続を承認したとみなされるため、相続放棄をしたいのなら早めの対応が必要です。

なお、申請書を提出するのは、被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所です。

民法改正で変わった相続放棄後の管理責任のルール

2023年4月1日から民法が改正されたことにともない、相続放棄をしたあとの空き家や土地の管理責任に関するルールが変更されました。

これから空き家の相続放棄をしたいと考えているのなら、変更されたルールに関しても押さえておくことがポイントです。

ここでは、相続放棄後の管理責任がどのように変わったのかについて解説します。

相続放棄後の管理責任のルールの変更点

従来のルールでは、相続放棄をしても次の順位の相続人がその財産を引き継ぐまで管理責任が残る可能性がありました。

しかし、民法改正により、相続放棄時に実際に住んでいたときには次の相続人、または相続財産清算人に財産を引き渡すまでは最低限の管理をしなければならないとルールが明確化されたのです。

具体的には、親と同居をしていたなど「現に占有していた」ケースでは、相続放棄をしたとしても以下のような管理義務が生じることがあります。

・倒壊の危険があるときには応急処置をおこなう

・近隣住民に迷惑をかけないように最低限の管理をする

・ゴミの放置や不法侵入を防ぐために適切な対策を講じる

管理を怠ると、行政から指導や是正命令を受けることがあるため注意が必要です。

相続放棄後に管理責任を負わなくても良いケース

相続放棄後に空き家の管理責任が発生するのは「現に占有していた」ケースです。

そのため、相続が発生しても、実際に自分が住んでいない空き家を管理する義務はありません。

たとえば、親が亡くなって空き家となった田舎の実家を相続するケースにおいて、従来は相続放棄をしてもほかに相続人がいなければ引き続き管理義務が発生していました。

しかし、民法改正にともない、自分が住んでいない田舎の実家などは「現に占有していた」とはみなされないため、管理義務の対象にはならないのです。

また、空き家の相続放棄を選択したあとで、ほかの相続人が空き家を相続して引き渡しを受けたときにも管理責任から解放されます。

もし、ほかに相続人がいないときでも、裁判所に申し立てて相続財産清算人が選任されれば空き家の管理義務がなくなります。

ただし、相続財産清算人の申し立てには相応の費用がかかるほか、実際に選任されるまで半年以上の期間がかかる点に注意が必要です。

相続放棄をせずに空き家を手放す方法

相続放棄を選択すると空き家の管理義務からは解放される可能性がありますが、預貯金などのプラスの財産も受け継げなくなる点がデメリットです。

そのため、もし受け継ぎたい財産があるのなら、遺産を相続したのちに空き家のみを手放すのはひとつの手です。

ここでは、空き家を手放す方法について解説します。

空き家を手放す方法①売却する

相続した空き家を自分で活用する気がないのなら、売却して手放すことをおすすめします。

たとえば、空き家の立地や状態が良ければ、中古住宅としてそのまま売却できる可能性があります。

もし、空き家の築年数が古く、建物や設備の状態が悪いときには「古家付き土地」として売却することを検討しましょう。

古家付き土地とは、あくまでも土地として売却する方法であり、価格に建物の資産価値は反映されません。

売主にとっては、建物のリフォーム費用や解体費用を負担しなくても良い点がメリットです。

そのほか、空き家の状態があまりにもひどいときには解体し、更地にしてから売り出したほうが早く買主が見つかる可能性があります。

ただし、解体費用として100万円以上の費用がかかるため、まずはそのままの状態で売却できないか模索することをおすすめします。

空き家を手放す方法②隣人に交渉する

相続する空き家を手放したいのなら、隣人に購入を持ち掛けるのは選択肢のひとつです。

もし、隣人が「駐車場スペースを広げたい」「子ども世帯のための家を建てたい」などと考えていれば、前向きに交渉に応じてくれるかもしれません。

しかし、個人間売買では、契約条件などを巡ってトラブルが起こりがちです。

そのため、気心の知れた隣人に売却するケースであっても、間に不動産会社を挟むことをおすすめします。

空き家を手放す方法③寄付する

空き家を自治体などに寄付して手放すのは選択肢のひとつです。

ただし、自治体では空き家の寄付をほとんど受け入れていません。

なぜなら、空き家の寄付を受け入れてしまうと固定資産税などの税収が減るだけでなく、管理費用などの支出が増えてしまうためです。

また、空き家の寄付相手としては、NPO法人や個人なども挙げられます。

しかし、寄付相手が法人や個人だと寄付を受け入れた相手に贈与税が課されることがあるため、やはり受け入れてもらえない可能性が高いといわざるを得ません。

そのため、相続した空き家を今後も活用する予定がないのであれば、まずはその空き家の所在地周辺にある不動産会社に相談することをおすすめします。

まとめ

相続放棄とは亡くなった方の財産をすべて受け継ぐ権利を放棄する行為ですが、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内におこなわないと無効になります。

また、相続放棄をしても、親と同居をしていたなど、家を「現に占有していた」ときには管理責任が残るため注意が必要です。

相続した空き家の使い道がなく手放したいのなら、不動産会社に相談して売却できないか模索することをおすすめします。

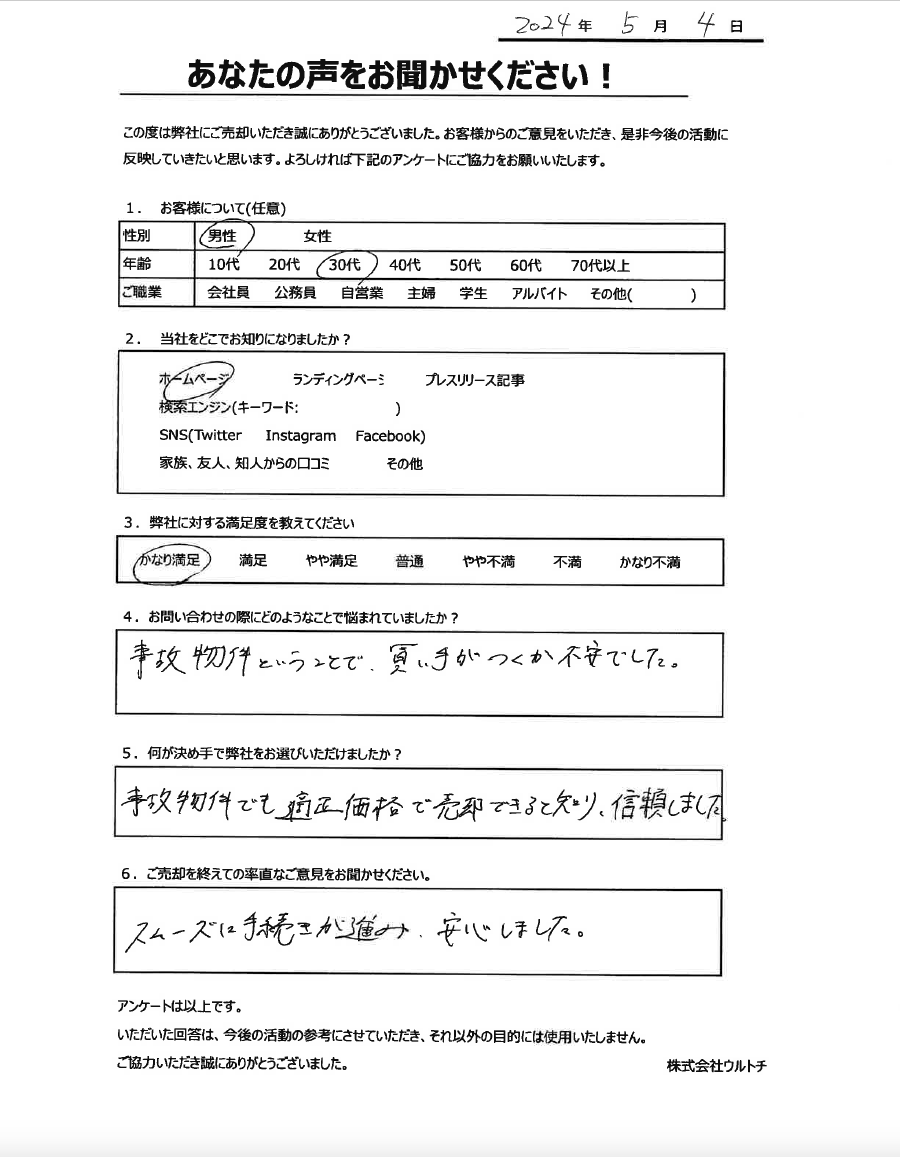

相続放棄についての詳細を知りたい際は、「スグウル」へ

売主様の事情では、現地に行くのも嫌だ、、といったお客様も多数いらっしゃいます。

様々な悩みを抱えている売主様によりそって対応いたします!

お客様の方で、荷物を片づけたり、解体をしたりお手間を取らせることはございません。

もし他社様で雨漏り、訳あり物件の買取で費用を請求された場合や買取金額に納得いかない場合は、当社にご相談ください。

請求費用の減額や買取金額UPをできる限り頑張ります!

あきらめて、お金を払う前に一度スグウルにご相談ください

人気のタグから記事を探す

人気のタグから記事を探す