家を売却する際の解体費用について!補助金制度の適用条件や注意点も解説

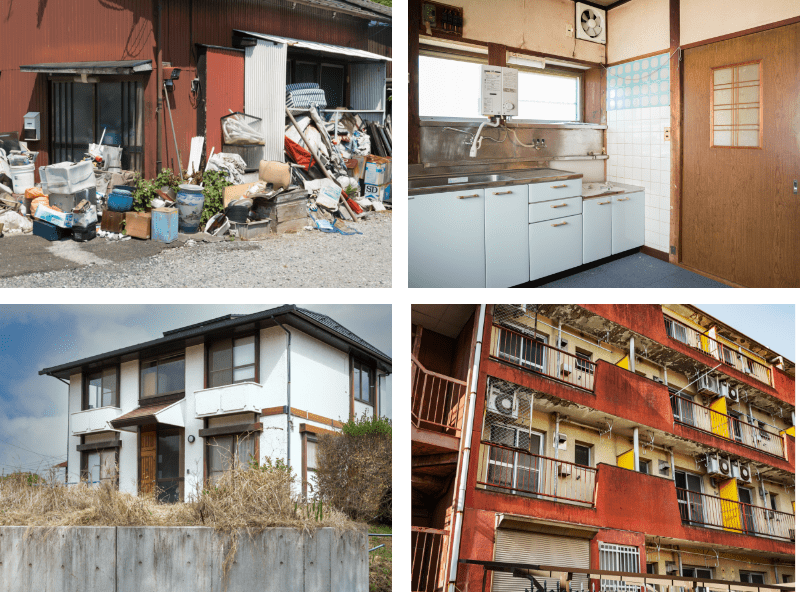

老朽化した家を売却する際は、そのまま売るよりも、解体して更地にしたほうが売れやすくなることをご存知でしょうか?

ただし、解体には費用がかかるため、ためらう方がいらっしゃるかと思います。

そこで今回は、家の解体費用を抑えるために使える「補助金制度」について、利用するための条件や注意点を解説します。

売却の際に家の解体費用は補助金制度が適用できる?

不動産を売却する際、古くなった家や建物を解体して更地にしてから売る方が、購入希望者にとって魅力的になる場合があります。

しかし、解体費用は決して安いものではないため、費用負担が大きな問題となります。

そこで活用したいのが、自治体などが実施している家の解体費用への補助金制度です。

家の解体費用の補助金制度とは

家の解体費用に対する補助金制度とは、老朽化した建物を取り壊すための費用の一部を自治体などの公的機関が助成してくれる仕組みとなります。

とくに、倒壊のリスクがある空き家や周辺環境に悪影響を及ぼす可能性のある建物などを解体する際に適用されるケースが多いです。

また、売却に向けて解体を検討している方にとって、補助金制度を利用すれば解体コストを軽減できるため、結果的に売却をスムーズに進められるメリットがあります。

なお、補助金の支給には条件が設けられており、物件所在地の自治体によって要件や助成内容が異なるため、事前にしっかりと確認することが大切です。

家解体費用の補助金の種類

家の解体費用に適用できる補助金制度は、主に以下の3種類です。

老朽危険家屋解体の補助金

木造住宅解体工事補助金

ブロック塀等撤去費補助金

空き家対策の一環として多くの自治体が用意しているのが、老朽化が進んで危険と判断される家屋を解体する際の補助金です。

建物の構造や築年数、周辺住民への被害リスクなど、いくつかの基準を満たす必要がありますが、認定を受ければ解体費用の一部が助成されます。

自治体によっては、解体工事費の数割が補助される場合もあるため、大幅に費用を抑えられる可能性があります。

「木造住宅解体工事補助金」は、1981年5月31日以前に建てられた新耐震基準を満たしていない木造住宅の解体を促進するための制度です。

耐震診断で「地震発生時に倒壊する可能性が高い」と判断された場合、解体費用や耐震補強工事費の一部が支給されます。

「ブロック塀等撤去費補助金」は、地震時のブロック塀の倒壊を防ぐため、高さが一定以上のブロック塀を解体する際に、その費用の一部を支給する制度です。

一般的には、高さが80㎝以上のブロック塀が対象となります。

また、ブロック塀以外にも、コンクリート造、レンガ造、石造りなどの塀も補助の対象となる場合があります。

補助金の額は、解体費用の2分の1以内で、上限が設定されていることが一般的です。

ただし、具体的な条件や補助金額は自治体によって異なるため、詳細はお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。

売却の際の家解体費用に補助金が適用される条件とは?

家を売却するにあたり、解体費用を補助金でまかなえる可能性があるのは大きな魅力です。

しかし、実際にはどのような条件を満たせば補助金を受け取れるのでしょうか。

代表的な適用条件のポイントや、申請方法、申請期限などについて解説します。

補助金が適用される主な条件

長期間使用されていない老朽化した空き家は、補助金の対象となる可能性が高くなります。

とくに、倒壊のリスクがあり、周囲に悪影響を及ぼす恐れがあると判断された場合、解体すると地域の安全に貢献できるため、補助金が受けやすいでしょう。

老朽化の程度は、腐朽や破損のレベルによって判断されます。

倒壊の危険性を示す基準で、自治体ごとに測定方法が異なり、専門の診断業者が家屋の内外を調査して評価します。

また、建物の築年数も補助金の条件の1つです。

とくに、1981年(昭和56年)以前に建てられた建物は耐震性能が低い可能性があり、多くの自治体で補助金の対象とされています。

さらに、税金の支払い状況や前年の所得も条件に含まれます。

税金を滞納している場合、補助金を受け取ることはできません。

また、前年の所得が高い方は、自己資金で解体費用を賄えると見なされ、補助金の対象外となることがあります。

所得額の基準は自治体によって異なりますが、一般的には1,000万円を超えるかどうかで判断されます。

申請方法

補助金の申請には、建物の所有を証明する書類(登記事項証明書など)、解体工事の見積書、写真資料などが必要となることが一般的です。

実際に申請する際は、自治体のホームページや担当窓口で申請書を入手し、記載要領をよく読みながら必要書類を揃えます。

不明点がある場合は、直接自治体に問い合わせるとスムーズに解決できるでしょう。

申請期限とスケジュール管理

ほとんどの自治体では、解体工事の着工前に申請し、補助金交付の決定通知を受けてから工事を開始することを求めています。

申請のタイミングを逃すと補助を受けられなくなるケースもあるため、売却スケジュールと併せて計画的に準備を進めましょう。

また、補助金の予算は年度ごとに割り当てられ、上限に達すると募集が締め切られる場合があります。

早めの情報収集と手続きを心がけると安心です。

売却する家の解体費用の補助金を受ける際の注意点

家を売却する際、老朽化した建物を解体して更地にすると買主が見つかりやすくなり、結果的に売却価格の向上が期待できます。

一方で、解体費用の負担は大きいため、自治体などが実施している補助金制度の活用を検討する方も多いでしょう。

しかし、補助金を受け取るには以下の注意点があります。

注意点①補助金の審査には時間がかかる

補助金を申請する際に注意すべきことは「審査に時間がかかる」点です。

自治体は申請を受け取った後、土地の場所や建物の状態を確認します。

また、空き家の場合は、倒壊の危険性や老朽化の程度について詳しく調査をします。

そのため、審査が完了するまでにはある程度の期間が必要です。

審査に時間がかかることを考えて、早めに手続きを進めておくことをおすすめします。

注意点②自治体ごとに補助金の内容が違う

補助金制度は、自治体によって内容が異なるため注意が必要です。

多くの自治体で補助金が用意されていますが、なかには制度自体がない自治体もあります。

また、補助金があったとしても、適用条件や支給される金額などは、それぞれの自治体で大きく異なります。

そのため、解体工事を依頼する前に、自分が住んでいる自治体に補助金制度があるかどうかや、適用条件、支給内容をしっかり確認しておきましょう。

注意点③補助金が支給されるのは解体工事の完了後

解体費用の補助金は、工事を始める前に申請しますが、実際にお金を受け取れるのは工事が終わった後です。

工事が終わったら、30日以内に自治体へ「解体工事完了実績報告書」を提出します。

自治体はこの報告書を確認した後、通常2?3週間ほどで補助金を支給します。

つまり、補助金を受け取る前に、解体費用を一度自分で工事会社に支払う必要があるので注意しましょう。

まとめ

家の解体費用にかかる補助金制度は、うまく活用すれば売却時の費用負担を大幅に軽減できる大きなメリットがあります。

しかし、補助金を適用するには、築年数や年収などの条件があるため、申請前に自治体のホームページなどで確認しましょう。

注意点は、審査に時間がかかること、自治体ごとに補助金の内容が違うこと、補助金が支給されるのは解体工事の完了後であることです。

他社で断られた物件を売却するなら「スグウル」へ

売主様の事情では、現地に行くのも嫌だ、、といったお客様も多数いらっしゃいます。

様々な悩みを抱えている売主様によりそって対応いたします!

お客様の方で、荷物を片づけたり、解体をしたりお手間を取らせることはございません。

もし他社様で雨漏り、訳あり物件の買取で費用を請求された場合や買取金額に納得いかない場合は、当社にご相談ください。

請求費用の減額や買取金額UPをできる限り頑張ります!

あきらめて、お金を払う前に一度スグウルにご相談ください

人気のタグから記事を探す

人気のタグから記事を探す